|

|

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46

В «Кавказском пленнике» проявилось тщательное внимание, с каким Пушкин наблюдал новую для него обстановку. Интересы его многообразны: они простираются и на природу края, и на местные нравы, и на местный фольклор. Он познакомился, например, с грузинскими песнями. В примечании говорится о них: «Песни грузинские приятны и по большей части заунывны. Они славят минутные успехи кавказского оружия, смерть наших героев: Бакунина и Цицианова, измены, убийства — иногда любовь и наслаждения» (IV, 115). В основе «черкесской песни», по всей вероятности, лежат мотивы местных народных песен (может быть, казацких). Правдивость описательной части поэмы Пушкин отметил позднее в «Путешествии в Арзрум» (1829—1835): «Все это слабо, молодо, неполно; но многое угадано и выражено верно». Реалистические черты «Кавказского пленника» делают его принципиально отличным от поэм Байрона, где обстановка действия имеет второстепенное значение и служит только экзотическим фоном.

Действие поэмы происходит в определенный исторический момент — когда началось присоединение Кавказа. Эпилог, где воспеваются успехи русской армии, по содержанию непосредственно связан с выразительным окончанием второй части поэмы:

|

И перед ним уже в туманах

Сверкали русские штыки,

И окликались на курганах

Сторожевые казаки. |

«Кавказский пленник» представляет собой первый образец романтической лирической поэмы. Здесь всего два действующих лица, не имеющих при этом собственного имени (автор обозначает их: «русский», «пленник», «черкешенка»). Герой лирически близок автору, почти сливается с ним, служит рупором его настроений. В поэме звучат автобиографические намеки, которые подчеркнуты в посвящении Н. Н. Раевскому. Прошлое пленника, данное в обобщенной форме, совпадает с биографией Пушкина. Сам Пушкин в письмах отожествлял себя с героем своей поэмы. Он писал Гнедичу о «Кавказском пленнике»: «признаюсь, люблю его, сам не зная за что, в нем есть стихи моего сердца» (апрель 1822 года, черновик; XIII, 372). Признавая, что «характер пленника неудачен», он делает из этого вывод в письме к В. П. Горчакову: «доказывает это, что я не гожусь в герои романтического стихотворения» (октябрь — ноябрь 1822 года; XIII, 52). Этому автобиографизму соответствует лирическая манера повествования. Поэма движется непрерывным лирическим потоком, образуя как бы единый лирический монолог. Отсюда и необычайная ее краткость (в «Руслане» 2761 стих, в «Кавказском пленнике» 672 стиха). Единого лирического движения поэмы не нарушают включенные в нее описания Кавказа, так как они связаны с впечатлениями героя. На это указывал в свое время Белинский:

«Как истинный поэт, Пушкин не мог описаний Кавказа вместить в свою поэму, как эпизод кстати..., и потому он тесно связал свои живые картины Кавказа с действием поэмы. Он рисует их не от себя, но передает их, как впечатления и наблюдения пленника — героя поэмы, и оттого они дышат особенною жизнию, как будто сам читатель видит их собственными глазами на самом месте» (XII, 16—17).

В заметках 1830 года Пушкин писал, что «Кавказский пленник» — это первый «опыт характера», с которым он «насилу сладил». Однако это

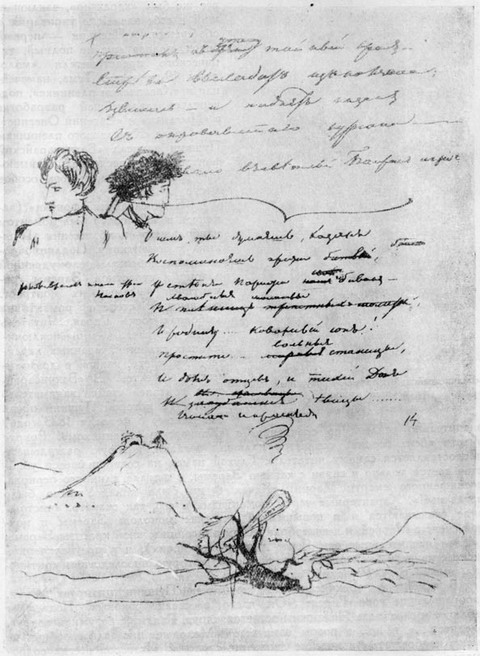

«Кавказский пленник». Автограф Пушкина с рисунками (1820 г.).

все же был «характер», заключавший в себе элементы типизации и обобщения. Пленник — первый очерк, правда еще не полный, типического представителя «молодежи 19-го века». Тема, намеченная в «Кавказском пленнике», подверглась дальнейшей разработке в «Цыганах» и «Евгении Онегине».

«Бахчисарайский фонтан». Титульный лист первого издания.

После «Кавказского пленника» Пушкин написал «Бахчисарайский фонтан», произведение, занимающее среди его южных поэм особое место.

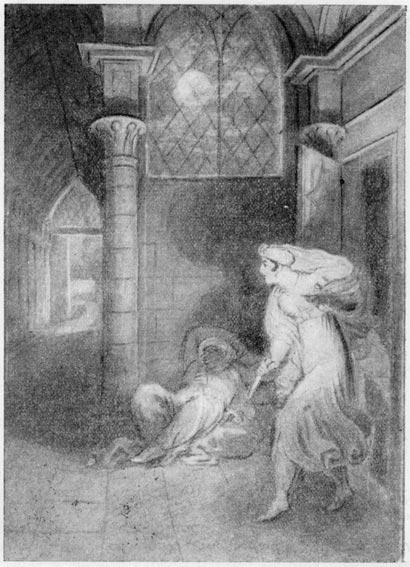

«Бахчисарайский фонтан» (закончен в 1823 году) был моментом наибольшего приближения Пушкина к романтизму. Подлинно романтичны образы целомудренной Марии и страстной Заремы, романтичен и самый их контраст. В высшей степени романтична любовная тоска Гирея. Читатель поэмы вступает в мир исключительных страстей, мрачных характеров, убийств, казней и драматических эффектов. В «Бахчисарайском фонтане» «тайна занимательности» (о которой Пушкин писал Вяземскому 6 февраля 1823 года) значительно усилена по сравнению с «Кавказским пленником». Вокруг участи обеих героинь создается иллюзия загадки, которую разгадывать предоставляется самому читателю. Глухой намек на совершившееся убийство дается только в связи с казнью Заремы, в финале длинного периода, посвященного смерти Марии: «Какая б ни была вина, Ужасно было наказанье!». Характерные черты романтизма в его, так сказать, «чистом» виде сказываются и в повышенной патетике монолога Заремы в ночной сцене с Марией, и в гиперболическом описании южной красоты Заремы («Твои пленительные очи Яснее дня, чернее ночи»), и в преувеличенной экспрессивности внешних движений Гирея, которую впоследствии критиковал, вместе с А. Раевским, сам Пушкин.

В заметке о «Бахчисарайском фонтане» Пушкин цитирует стихи, изображающие горе Гирея: «Он часто в сечах роковых Подъемлет саблю — и с размаха Недвижим остается вдруг, Глядит с безумием вокруг, Бледнеет...» и пр., а потом замечает: «Молодые писатели вообще не умеют изображать физические движения страстей. Их герои всегда содрогаются, хохочут дико, скрежещут зубами и проч. Все это смешно, как мелодрама» (XI, 145).

Появление «Бахчисарайского фонтана» обострило полемику между «романтиками» и «классиками» (которые, однако, не решались прямо отрицать пушкинскую поэму). Поводом для этой полемики послужил «Разговор между издателем и классиком» Вяземского, напечатанный вместо предисловия при первом издании поэмы (в 1824 году).

«Бахчисарайский фонтан». Зарема. Гравюра С. Галактионова (1827 г.).

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46 |