|

|

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46

Только гораздо позже была уяснена их исключительная роль в деле создания русской повести.

Предисловие «От издателя» объединяет «Повести» единым образом Ивана Петровича Белкина. Это было нужно Пушкину для того, чтобы создать фикцию вымышленного издателя повестей. Скрывшись за псевдонимом, Пушкин увлекся и самой новизной создаваемого литературного жанра. Пушкин дал своего Белкина на фоне эпиграфа из «Недоросля» как курьезный типический образ русского помещика из недорослей (в первоначальных вариантах подчеркнута была даже его страсть к голубиной гонке), как бездельника, который пытается стать на путь литературы. Но «недостаток воображения» заставляет его ограничиться собиранием и записью чужих рассказов. Образ Белкина дан Пушкиным не непосредственно, а через цитируемое письмо его архаического «почтенного друга». Оба образа от этого приобретают оттенок патриархального простодушия и мягкой иронии, бьющей по выхваченным из действительности Митрофанушкам. Первоначальный набросок предисловия еще резче подчеркивал вехи его типической биографии: посредственный ученик корпуса, выделяющийся «хорошим поведением, скромностью и добротою»; бесцветный офицер, беспечно-нерадивый, засыпающий над хозяйственным докладом, неловкий в верховой езде; помещик, под предлогом «недосуга» отказывающийся от реформ и доводящий крестьян до разорения. Стушевав в печати эти черты и перенеся разработку их в «Историю села Горюхина», Пушкин все же оставил своего типического Белкина иронически поданной фигурой, не менее значительной, чем остальные фигуры «Повестей».

Образ Белкина в 1859 году был неверно и тенденциозно истолкован с реакционных славянофильских позиций Ап. Григорьевым, во-первых, как символ якобы «смиренного» и «кроткого» русского человека, как образ «здравого толка», в который якобы перевоплотился сам Пушкин; во-вторых, как образ самого автора, устами которого рассказаны остальные повести. Обе эти долго державшиеся в буржуазной критике точки зрения противоречат реальному материалу. Ап. Григорьев не увидел иронического тона и не почувствовал сатирических элементов в пушкинском Белкине, ни идеологически, ни стилистически не отожествляемом с подлинными рассказчиками «Повестей». Белкин — только собиратель и издатель «сказок». В «Повестях» звучит то голос подлинного автора, то голос рассказчиков, часто находящихся в противоречии с кругом представлений Белкина.

От предисловия к «Повестям Белкина» ответвился замысел «Истории села Горюхина». Объединенная с «Повестями» именем Белкина, «История», однако, дает этот образ по-иному. В центре ее уже изображение не столько помещиков и их быта, сколько положения крестьянства под властью помещиков. Понятно, что все первоначальные намеки на эту сторону Пушкин убрал из печатного текста «Повестей» и сосредоточился на них в «Истории». Надо думать, что первоначально он также предполагал готовить ее для печати, но очень скоро отказался от этой мысли, подавленный обилием сатирического, абсолютно невозможного по цензурным условиям для печати материала. Во всяком случае, Пушкин сразу же избрал для своего повествования о подлинной жизни русской деревни защитную форму «исторической хроники», пародирующей общие нормы западной и русской историографии. Образом простодушного автора-графомана, сочинителя-неудачника из недорослей, Пушкин пытался маскировать подлинный свой сатирический замысел. Пародируя манеру изложения историков, лукаво и тонко давая своего Белкина на фоне образов Нибура и Гиббона, а также Миллота и русских историков (Татищева, Болтина, Голикова), Пушкин, несомненно, осмеивал и отдельные приемы историографии Карамзина и Полевого, которых, однако, не упомянул. Собираясь быть «судиею, наблюдателем и пророком веков и народов», неуч Белкин в действительности в состоянии начать лишь историю своего села, которое Пушкин в рукописи называет то Горохиным, то — в целях сатирического осмысления всей вещи — Горюхиным.

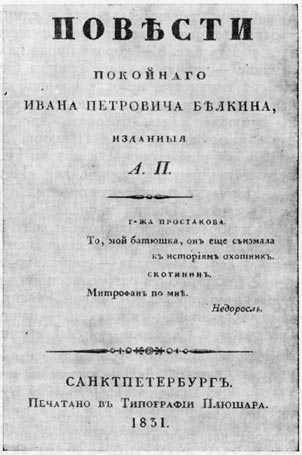

«Повести Белкина». Титульный лист первого издания.

Пушкин пародирует процесс собирания исторических источников («визиты к губернатору» и пр.), факты раздутых историками находок (корзинка с календарями), самые перечни источников (календари, велеречивые записи дьячка, «изустные предания» любовницы приказчика, ревизские сказки). Пародируются самый стиль «исторических сочинений», их этнографические и статистические очерки и описания «баснословных времен». Как свидетельствует набросанный Пушкиным план, он вначале хотел особо остановиться и на пародировании специально «церковной истории». Ряд моментов «История села Горюхина» звучит то как автобиографические припоминания (приезд в Горюхино), то как шутливая пародия (попытки Белкина творить в разных жанрах).

Подлинный смысл «Истории села Горюхина» лежал, однако, в изображении непосредственно знакомой Пушкину по Михайловскому1 и Болдину горькой жизни русского крестьянства.

Горюхино давалось Пушкиным как беспощадное реалистическое обобщение жизни русских сел; село Горюхино оборачивалось в своей типичности как образ всей России — «страны по имени столицы своей Горюхиным называемой».

Центральная тема, в сущности говоря, интересующая Пушкина в «Истории», — показ разорения Горюхина системами управления господ через «пьяниц и плутов старост и приказчиков и наконец под тиранской рукой самих помещиков». Предполагая показать в дальнейшем «выгоды и невыгоды сих различных образов правления», Пушкин начал с периода управления «старшинами, избираемыми народом на вече, мирскою сходкою называемом». Этот баснословный период золотого века народовластия, с народным бардом Архипом Лысым, сменяется картинами новых «политических систем», по-разному эксплоатирующих крестьян. Уничтожение мирских сходов, рекрутчина, кандалы, оброки, батрачество — вся эта картина

обнищания деревни слагается в единую потрясающую хронику. Помещики «травят зайцев» и ведут красноречивую «летопись»: «4 мая. Снег. Тришка за грубость бит. 6 — корова бурая пала. Сенька за пьянство бит. 8 — погода ясная. 9 — дождь и снег. Тришка бит по погоде». Рисуя картину обедневшей от тиранства, некогда вольной деревни, Пушкин, естественно, должен был подойти к изображению народного возмущения. Именно на «бунте» он и вынужден был прервать свою бичующую сатирическую хронику. Тема «Горюхина» после Пушкина своеобразно воскресала лишь гораздо позже: с одной стороны, в поэзии Некрасова, с другой — в таком большом художественном обобщении, как «История одного города» Салтыкова.

Наряду с произведениями из русской жизни, созданными в «болдинскую осень», Пушкин написал «Маленькие трагедии», воссоздающие картины и образы разных стран и эпох. Это не было уходом от современности: в «Маленьких трагедиях» ставились живые вопросы, волновавшие передовых людей 30-х годов — социально-философские и морально-этические.

Характерно то острое восприятие связи этих произведений с действительностью последекабрьской России, которое было свойственно Герцену. «Когда Пушкин, — писал он, — начинает одно из своих лучших творений («Моцарт и Сальери» — Ред.) этими страшными словами:

|

Все говорят: нет правды на земле.

Но правды нет и выше! Для меня

Так это ясно, как простая гамма, — |

не сжимается ли у вас сердце, не угадываете ли вы сквозь это видимое спокойствие разбитое существование человека, уже привыкшего к страданию?» (VI, 453). Вместе с тем «Маленькие трагедии», на разном материале затрагивавшие темы серьезнейшего идейного значения, свидетельствуют о горячем стремлении Пушкина продолжать ту реформу русской драматургии и русского театра, которая была начата «Борисом Годуновым».

В годы, наступившие непосредственно после разгрома декабристов, несмотря на фактический запрет «Бориса Годунова» к печати, Пушкин не оставлял своих драматургических замыслов. Так, он хотел еще раз вернуться к изображению Марины и Шуйского. В перечне задуманных Пушкиным драматических произведений значился и ряд других замыслов, разнообразных по тематике, связанных с историческими и социальными сюжетами (например: «Ромул и Рем», «Иисус», «Павел I» и др.). Объектом творческих размышлений Пушкина стала «судьба человеческая», как формулировал он сам в статье о народной драме. Основным требованием Пушкина к драматургу было: «... истина страстей, правдоподобие чувствований в предполагаемых обстоятельствах» (XI, 178).

Как показывают «Маленькие трагедии», практика Пушкина-драматурга продолжает оставаться резко противоположной практике французской драмы «чертогов». Новые герои «Маленьких трагедий» Пушкина — обычные люди, взятые в реалистическом плане, кто бы они ни были: типические феодалы «ужасного века», люди искусства в Вене XVIII века, влюбленные экзотической Испании или персонажи старой Англии.

Объединенные Пушкиным под названием — «Драматические сцены» (или «Маленькие трагедии»), четыре драмы, написанные после «Бориса Годунова», резко отличаются от последнего по своей форме. Вместо большого количества сцен с быстрыми сменами действий, мест, времени появилась система немногих сцен, этим самым ведущая к незначительным нарушениям единств. Но опыт работы над внутренне замкнутыми сценами «Бориса Годунова» сказался и на создании самостоятельных «Драматических сцен».

«Маленькие трагедии» Пушкина являются не превзойденными в мировой литературе образцами малых драматических форм.

Самой ранней из «Маленьких трагедий» явился «Скупой рыцарь», задуманный еще в 1826 году в Михайловском и законченный в 1830 году в Болдине. Для своей трагедии Пушкин на этот раз избрал эпоху средневековья, период возникновения в феодальном строе новых отношений. Не прикрепляя сюжета «Скупого рыцаря» к какому-либо точному моменту истории Франции, Пушкин более интересовался созданием общего условно-средневекового колорита, на фоне которого им показан центральный образ, воплотивший страсть накопления, характерную для переходной эпохи. Как и ранее, творческая деятельность Пушкина-новатора сопровождалась теоретической разработкой вопросов драмы. Для взглядов Пушкина на драму характерно требование изображения человеческих характеров во всей их сложности и противоречивости. Позже, в своих «Table-Talk», Пушкин с определенностью высказался об этом: «Лица, созданные Шекспиром, не суть, как у Мольера, типы такой-то страсти, такого-то порока; но существа живые, исполненные многих страстей, многих пороков; обстоятельства развивают перед зрителем их разнообразные и многосторонние характеры. У Мольера Скупой скуп — и только; у Шекспира Шайлок скуп, сметлив, мстителен, чадолюбив, остроумен» (XII, 159—160). И в других своих заметках Пушкин обосновывал принципы реализма в изображении характеров.

В новых устремлениях своей «романтической» драмы1 Пушкин интересовался созданием сложного психологического образа. Эта задача приобрела характер основной, чего еще не было и не могло быть ни в эпоху первых романтических завоеваний, ни в эпоху «Бориса Годунова».

Первая из «Маленьких трагедий» превратила традиционного скупца в живое лицо определенной эпохи, сложное прежде всего тем, что скупец в то же время оказывается и рыцарем. Полного слияния подобных противоречивых черт в едином образе мировая литература не знала ни до Пушкина, ни после. В образе скупого рыцаря художественно символизирована власть денег. Апофеозом ее и вместе с тем обличением, раскрытием обесчеловечивающей, жестокой власти денег является монолог барона, хватающегося то за свой меч (рыцарь), то за золото (скупой). Скупой становится на миг поэтом своей страсти:

|

Послушна мне, сильна моя держава;

В ней счастие, в ней честь моя и слава!

Я царствую... |

Но Пушкин срывает маску с этого образа, показывая страшную изнанку процесса накопления:

|

Да! если бы все слезы, кровь и пот,

Пролитые за все, что здесь хранится,

Из недр земных все выступили вдруг,

То был бы вновь потоп... |

Образ скупого рыцаря приобретает значение большого историко-философского обобщения. Сочетание глубокой идеи и гармонической во всех отношениях формы ставит «Скупого рыцаря» на исключительное место в мировой поэзии. Трагедия была напечатана Пушкиным только через шесть лет после ее написания. В подзаголовке по неясным причинам Пушкин приписал ее английскому писателю Ченстону (Шенстону), у которого в действительности нет подобного произведения.

«Моцарт и Сальери» — пьеса, посвященная художественно-психологическому анализу другой страсти — зависти.

Зависть индивидуалиста Сальери к гению Моцарту подчеркивает различие двух типов художественного творчества. Она становится эгоистической страстью, доводящей Сальери до убийства. В этой трагедии Пушкин дает психологический анализ зависти Сальери, показывая ее не в какой-либо определенный момент, но в самом ее развитии.

«Моцарт и Сальери» наиболее лиричная из «Маленьких трагедий». Контраст между жрецом, ремесленником искусства, поверяющим «алгеброй гармонию», аналитически разъявшим ее «как труп», и непосредственностью чудесно одаренного гения раскрывается на фоне обыденной жизни музыкантов. Борьба Сальери с Моцартом показана не как борьба слабого с сильным. Сальери тоже силен в своем роде, но он — представитель иного подхода к искусству, иного типа художник, ремесленник-аскет, одержимый эгоистической страстью. Сальери побежден подлинным творчеством, связанным с живой жизнью. Убийство им Моцарта подготовлено всей системой его мировосприятия.

Проблема совместимости гения и злодейства ставится на решение перед читателем-зрителем, которому самим ходом событий подсказывается отрицательный вывод. Бунт Сальери против Моцарта «на земле» есть к то же время бунт против отсутствия правды «и выше» («О небо! где же правота...»).

Уступить выстраданный им успех «безумцу», «гуляке праздному» Моцарту, для Сальери так же невозможно, как для аскета — Скупого рыцаря — уступить выстраданное богатство «безумцу, расточителю молодому» Альберу; вынужденные к этому, они ропщут против несправедливости и нарушения высшего права («Где ж правота?» — спрашивает один; «А по какому праву?» — страстно восклицает другой).

Как и «Скупой рыцарь», задуманная, повидимому, еще в Михайловском, эта драматическая сцена заканчивалась Пушкиным в болдинскую осень. Сюжет ее основан на данных об отравлении Моцарта итальянским музыкантом Сальери. «Моцарт и Сальери» создавался Пушкиным на фоне напряженных философских и эстетических исканий в дружественной Пушкину среде русских поклонников музыки (М. Ю. Виельгорский, В. Ф. Одоевский, А. Д. Улыбышев) и сторонников романтической эстетики. «Моцарт и Сальери» — единственная из драм Пушкина, увидевшая сцену при его жизни (две постановки в 1832 году).

В «Каменном госте» Пушкин, как и в «Скупом рыцаре», обращается к одному из традиционных сюжетов мировой литературы и дает ему совершенно оригинальную трактовку. Ему был известен ряд обработок сюжета о севильском обольстителе и вольнодумце. Но «испанский» фон был для Пушкина только предлогом к разработке психологического характера.

Дон-Жуан (или «Дон-Гуан», как писал Пушкин, стараясь приблизиться к испанскому произношению) прежде всего безрассудный безумец, хотя страсть его и раскрыта как проявление живого психологического характера, не лишенного противоречий. Синтезируя элементы романтические и психологические, Пушкин достигает нового реалистического эффекта. Дон-Гуан одержим страстью, как барон, как Сальери, но он не аскет, его страсть есть борьба за жизнь. Он контрастно противопоставлен эпизодической фигуре скептического и мрачного Дон-Карлоса. В нем заложены жизнеутверждение и оптимизм, свойственные и другим героям «Маленьких трагедий» — Альберту, Моцарту. В его лице жизнь вызывает на поединок самую смерть. Физически побежденный ею в пьесе, он не оставляет впечатления побежденного или наказанного. Он умирает в борьбе, не задрожав, обращаясь к избранному им земному идеалу. В «Каменном госте» Дон-Гуан целостен и целеустремлен, а героиня полна колебаний. Убеждая Дону Анну, он сам начинает искренно верить в свое перерождение, он превращается во вдохновенного поэта, в импровизатора, знающего, что «и любовь — мелодия». Он обладает даром покоряющего красноречия. Дона Анна колеблется между долгом памяти, долгом чести и своим увлечением.

Последняя из «Маленьких трагедий» — «Пир во время чумы» — исключительно интересна тем, что, являясь в своей основе переводом из английского поэта Джона Вильсона (1785—1854), она вместе с тем представляет собой неповторимое в своем своеобразии и вполне оригинальное произведение Пушкина. Пушкин выбрал из драмы Вильсона «Чумный город» (1816) только четвертую сцену I акта и ту не полностью.

В 1830 году, во время холерной эпидемии, охватившей Россию, тема чумы привлекла внимание отрезанного от мира в своем Болдине поэта. Закончив собственные трагедии, он использовал и «материал» Вильсона. Близко, иногда буквально, переводя его романтическую стихотворную сцену из жизни уголка старой Англии, охваченного смертоносной заразой, Пушкин наполнил ее, как и каждый перевод, над которым работал, своим дыханием, своей мыслью. С точки зрения переводческого искусства многое в переводе Пушкина — подлинный шедевр.

В свой замечательный перевод Пушкин сознательно вносит и существенные изменения, радикально меняющие общий тон целого.

В двух местах Пушкин резко расходится с Вильсоном. Две вводные песни принадлежат к лучшим образцам пушкинской лирики.

Песня Мери Грэй у Вильсона исполнена местного колорита Шотландии в пейзаже и бытовых деталях. Пушкин сознательно дает песню, освобожденную от типично-шотландских деталей, песню родную и для русского слуха:

|

Было время, процветала

В мире наша сторона...

..........

Наших деток в шумной школе

Раздавались голоса,

И сверкали в светлом поле

Серп и быстрая коса. |

И Пушкин и Вильсон дают картины кладбища во время чумы, но у Вильсона это традиционная романтика такого рода («Я взглянула на спокойствие пустынной обители Смерти»), У Пушкина — прямо противоположная реалистическая картина: «... одно кладбище не пустеет, не молчит». Мери Грэй у Вильсона поет песню, тяжеловесную по размеру; у Пушкина песня Мери выдержана в легком музыкальном ритме.

Еще показательнее «гимн» Председателя. Председатель пира у Вильсона поет песню, подхватываемую хором и полную растянутых сравнений (картина гибели двух армий и двух флотов), обращений к персонифицированным Безумию, Слабоумию, Лихорадке, Чахотке, Параличу, ничтожным в сравнении с Чумою. Все это — рецидивы стиля ранней английской поэзии, весьма далекой и чуждой Пушкину. Предел смелости вильсоновского Председателя — стихи: «Тебе, о Чума, обращаю я песню свою! Раз уж ты пришла, я хочу, чтобы ты подольше оставалась».

Пушкинский «Гимн» — одно из наиболее высоких, совершенных и своеобразных произведений русской лирической поэзии. Гимн дан Пушкиным как вызов, бросаемый жизнью смерти. Он перекликается с вызовом Дон-Гуана. Нет никаких оснований видеть в нем ноты обреченности и пессимизма. Наоборот, гимн Пушкина преодолевает страх смерти («Нам не страшна могилы тьма»). Он славит бесстрашие человека:

|

Есть упоение в бою,

И бездны мрачной на краю,

И в разъяренном океане,

Средь грозных волн и бурной тьмы... |

Гимн пушкинского Вальсингама — своеобразнейшее явление в мировой поэзии. Он потрясает смелостью своей мысли. Выбрав из большой трехактной драмы только одну, наиболее яркую сцену и подняв ее на вершины лирической мысли, Пушкин тем самым превратил ее в самостоятельную гениальную «маленькую трагедию».

Высокая идейная содержательность, законченность и пластическая выразительность стиховых образов пушкинских «Маленьких трагедий» явились эпохой в русском не только драматическом, но и вообще словесном искусстве. Образы их, помимо фактов прямого влияния, имели громадное идейное и эстетическое воспитательное значение для самых разнообразных сторон последующей русской культуры (поэзия, музыка, театр), так же как «Борис Годунов» сыграл существеннейшую роль в формировании национальных чувств, поэтического восприятия русской старины и русской истории.

Опыт работы над «Маленькими трагедиями» Пушкин использовал, работая несколько лет спустя над «Анджело», произведением, которое, по определению Белинского, представляет собой нечто переходное от эпической к драматической форме. Закончено это произведение в 1833 году в Болдине и имеет в рукописи подзаголовок: «Повесть, взятая из шекспировской трагедии Measure for measure» («Мера за меру»). «Анджело» представляет собой сокращенное и измененное переложение драмы Шекспира. Как и в «Маленьких трагедиях», Пушкина интересовало здесь глубокое психологическое раскрытие определенного, ярко выраженного характера, в данном случае — характера лицемера. Противополагая шекспировского Анджело Тартюфу, Пушкин подчеркнул в шекспировском образе его общественную сторону. «Анджело лицемер, — писал Пушкин, — потому что его гласные действия противуречат тайным страстям! А какая глубина в этом характере!» (XII, 160). Пушкинский Анджело — лицемер именно в своей государственной деятельности, причем его лицемерие представлено как неизбежное следствие религиозного аскетизма.

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46 |