|

|

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46 Историческая часть поэмы построена на аналогиях с Отечественной войной 1812 года. «Уроки», полученные Россией от «шведского паладина», ассоциировались с первоначальными поражениями в борьбе с Наполеоном. В громе полтавских пушек в поэме Пушкина слышался отзвук Бородина. И, наконец, то, что говорилось в поэме о русской силе, опиралось на воспоминания 1812 года. Намек на эту аналогию содержался в тексте поэмы:

|

Он шел путем, где след оставил

В дни наши новый, сильный враг,

Когда падением ославил

Муж рока свой попятный шаг. |

Контрастом Петру, показанному исключительно в сфере народно-государственных интересов, служит образ изменника и честолюбца Мазепы, который назван в поэме Иудой. Противопоставление Петра — Мазепе, как двух в корне противоположных типов, и составляет идейную сущность поэмы. В связи с этим понятно, что Петр появляется на сцене только в третьей песне, в решительную минуту боя, после развязки драмы «страстей» (т. е. после казни Кочубея и бегства Марии). Образ Петра приобретает благодаря этому монументальный характер. Он появляется «могущ и радостен», в величии исторического подвига.

Общая концепция поэмы раскрыта в эпилоге:

|

Прошло сто лет — и что ж осталось

От сильных, гордых сих мужей,

Столь полных волею страстей?

Их поколенье миновалось...

В гражданстве северной державы,

В ее воинственной судьбе,

Лишь ты воздвиг, герой Полтавы,

Огромный памятник себе. |

Из этого следовал вывод о том, что только деятельность, направленная на укрепление государства, на общественное благо, отрешенная от эгоистических побуждений, заслужит благодарность в потомстве.

По сравнению с «южными поэмами» «Полтава» представляет собой совершенно новое явление. Реализм поэмы обусловил и специфические особенности ее композиции, стиля, языка. Фрагментарность предшествующих лирических поэм Пушкина заменяется в «Полтаве» связным эпическим

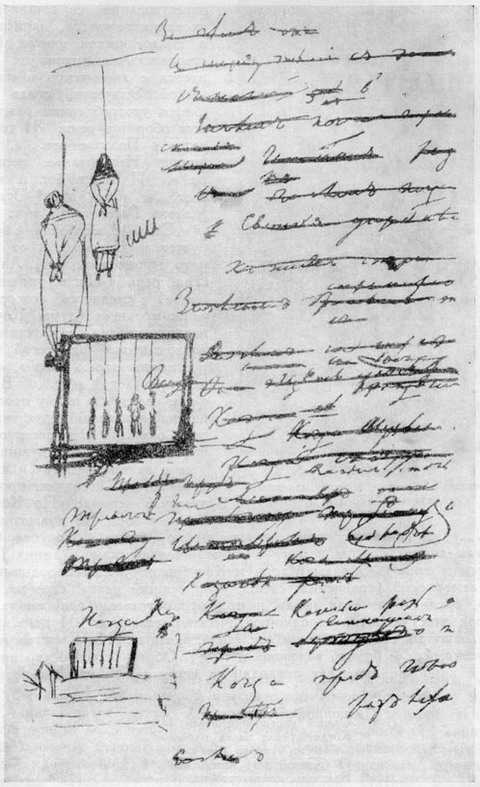

Казнь декабристов. Рисунок Пушкина на рукописи «Полтавы» (1828 г.).

повествованием со вставкой нескольких эпизодов, написанных в диалогической форме. Повествовательная интонация чередуется с лирической и патетической. Эпический стиль оттеняется употреблением разговорных оборотов речи: «И то сказать: в Полтаве нет...», «Кто опишет Негодованье, гнев царя?», «И знает бог и видит свет...», «Ого! пора! Вставай, Мазепа, Рассветает!» и т. п.

«Полтава». Обложка первого издания поэмы (1828 г.).

Стиль повествования варьируется в зависимости от предмета и выводимых лиц. Лирическая речь («Тиха украинская ночь») сменяется сосредоточенно-мрачной (думы Кочубея накануне казни) и патетически-торжественной одической («Горит восток зарею новой», «Прошло сто лет») и т. д. Вместе с тем через всю поэму проходит песенно-эпическая струя украинской окраски. Эта песенно-эпическая струя обнаруживается уже в зачине («Богат и славен Кочубей»; негативно-противительный период: «Но Кочубей богат и горд Не долгогривыми конями...») и далее сопровождает всю линию Марии и Кочубея (в то время как линия Мазепы ведется в книжно-архаическом, а линия Петра в одическом стиле). Образы Марии и Кочубея окружены народно-поэтической атмосферой (сравнения: свежа, «как вешний цвет», стройна, «как тополь», грудь бела, «как пена» и пр.; отрицательные сравнения: «Не серна под утес уходит»; народно-поэтические метафоры: «И ночь, когда голубку нашу ты, старый коршун, заклевал»; эпитеты: «Ни в чистом поле», «конь ретивый», «с буйной головою» и т. д.). Образ «слепого украинского певца» в концовке замыкает проходящую через поэму народно-песенную струю:

|

... Лишь порою

Слепой украинский певец,

Когда в селе перед народом

Он песни гетмана бренчит,

О грешной деве мимоходом

Казачкам юным говорит. |

Украинско-песенный элемент, наполняющий поэму, связан с выходом в 1827 году «Малороссийских песен» М. А. Максимовича (повлиявших и на «Вечера» Гоголя). По рассказу Максимовича, Пушкин, когда писал «Полтаву», сам говорил ему, что «обирает его песни».

Строгий историзм и широкое социально-политическое современное содержание придавали пушкинской поэме особое значение. Она выполняла

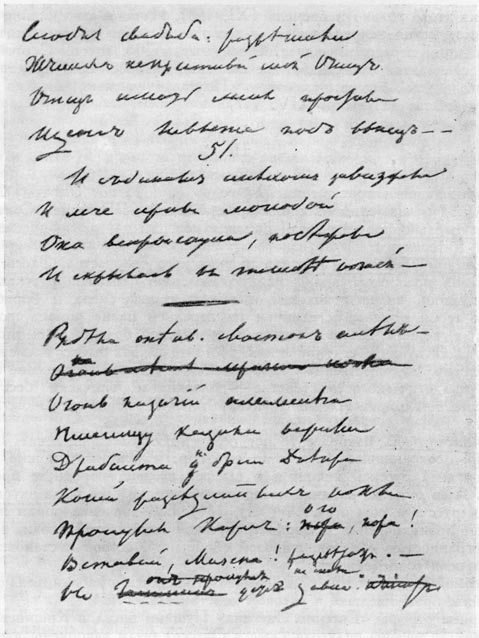

«Полтава». Автограф Пушкина.

давнюю задачу создания новой эпической реалистической поэмы, которая могла бы занять место старой классической эпопеи.

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46 |